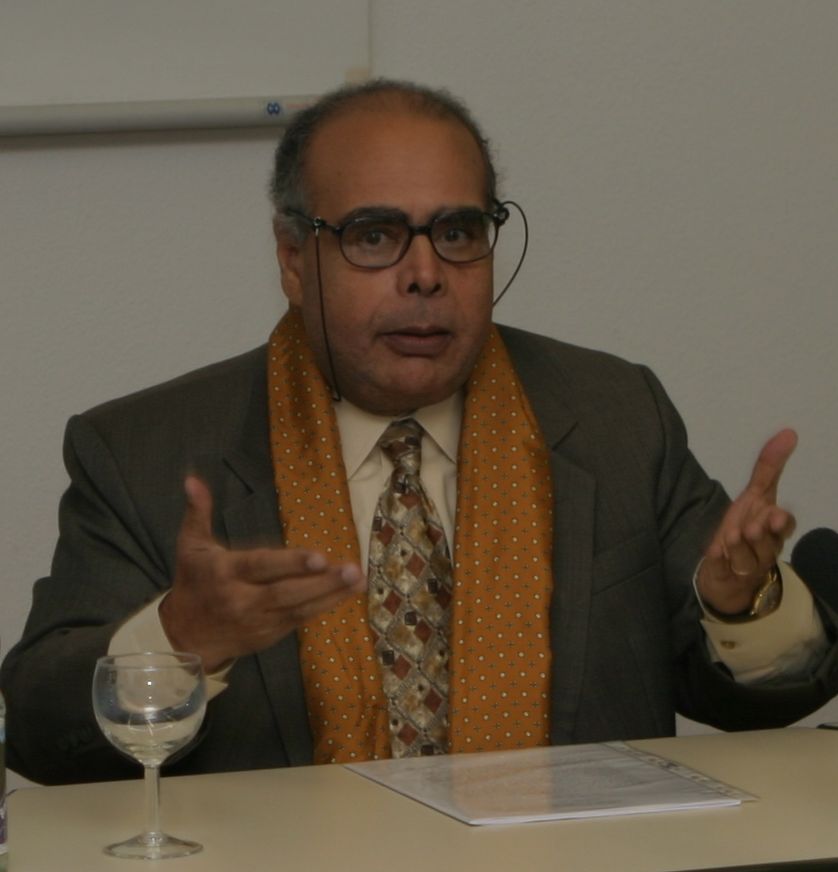

كلمة نصر حامج ابو زيد

نحو منهج إسلامي جديد للتأويل

نصر حامد أبو زيد

“أول التجديد قتل القديم بحثا”

أمين الخولي

إنه لشرف لي لو تعلمون عظيم أن تقرر مؤسسة “ابن رشد” منحي جائزتها هذا العام، وبذلك تمنحني وساما على درجة عالية من الأهمية من زاويتين:

الزاوية الأولي أن تقرن اسمي باسم فيلسوف الشرق والغرب “ابن رشد العظيم” الذي اخترق فكره ظلمات القرون الوسطي فأضاءها، والذي أتشرف منذ سنوات باعتلاء كرسي أكاديمي يحمل اسمه بجامعة “الإنسانيات” بمدينة “أوترخت” بهولندا.

أما الزاوية الثانية للأهمية التي يمثلها وسام هذه الجائزة فهو مسح العار الذي لحق بقيمة الحرية –حرية الفكر وحرية البحث العلمي وحرية العقيدة- في عالمنا العربي والإسلامي منذ سنوات عشر مضت.

والآن من فوق هذا المنبر الحر، منبر مؤسسة “ابن رشد”، أتحدث إليكم لأشرككم في بعض همومي البحثية، التي هي هموم أسئلتنا المعاصرة، وهي أسئلة ليست وليدة هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها، بل هي الأسئلة التي شغل بها رواد النهضة في العالمين العربي والإسلامي منذ بداية القرن التاسع عشر. وهي الأسئلة التي صاغها الإعلان عن هذه الجائزة بدقة لافتة:

هل يتوافق الفكر الإسلامي مع الحداثة؟ هل تسمح أصول الدين أن يعيش العربي المسلم في دولة عربية حديثة تتميز بصفات الحضارة بما فيها محورية الإنسان المواطن في المجتمع، حرية الرأي والمساواة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين؟ هل يتعارض الإسلام مع أنظمة الحكم الحديثة القائمة على الديمقراطية وتناوب الحكم والتعددية؟

وهي أسئلة نابعة من محاولة التواصل مع الآخر تواصلا إيجابيا فعالا، الآخر الأوروبي الغربي الذي ظهر في أفق وعينا مسلحا بكل أنماط القوة، قوة السلاح وإرادة السيطرة من جهة، وقوة العلم والعقلانية وقيم التطور والحداثة في الوقت نفسه. هذا هو السياق الذي حدد لأسلافنا أفق استجاباتهم، وهو سياق ملتبس يمثل فيه الأخر مصدرا للتحدي، كما هو مصدر للإلهام معا.

في هذا السياق الملتبس يمكن فهم الخطاب الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهو الخطاب الذي يمثله بصفة خاصة كل من “جمال الدين الأفغاني” (1839-1897) و”محمد عبده” (1845-1905). لا ينبغي أن يدهشنا في هذا الخطاب امتزاج السياسي بالفكري، وانشغال الفكري بضغوط التحدي الأوروبي سلبا وإيجابا، ويجب أن نركز اهتمامنا على محاولة ذلك الخطاب فتح الطريق للنهوض بكافة السبل والطرائق، انطلاقا من التسليم بحقيقة “التخلف” و”الركود” التي كان يعانيها الواقع الإسلامي.

كان فشل تجربة “التنظيمات” العثمانية، وإخفاق محاولات “الإصلاح السياسي” المفروضة بقوة السلطة أو بالضغط الأوروبي، أحد الدروس الهامة التي كان على خطاب النهضة أن يتعامل معها، وكان السؤال: من أين يبدأ الإصلاح؟ ومن الذي يحدد شروطه وملامحه وأولوياته؟ وهل يبدأ الإصلاح سياسيا أم يبدأ ثقافيا وفكريا؟ وما دور “الدين” عموما، و”الإسلام” على وجه الخصوص، في مشروع الإصلاح.

يمكن وصف خطاب الأفغاني من حيث منحاه الإصلاحي الشامل من جهة، ومن حيث قدرته على محاورة الأخر ولو من باب السجال، من جهة أخرى، بأنه خطاب تقدمي. هو كذلك من حيث إنه خطاب يسعى لتأكيد قيم الحرية والمساواة والعدل، ويريد استنهاض الشعوب لاسترداد مجدها والسيطرة على مصيرها. أما من حيث “الوسيلة” التي يسعى بها إلى استنهاض الأمة، وسيلة العودة إلى الجذور والأصول الصافية، فهو خطاب “سلفي”. ولكن شتان بين “سلفية” النهوض والتجديد والتقدم وبين “سلفية” تقليد الأسلاف واتباع خطواتهم حذوك النعل بالنعل.

لم يكن الخطاب الإصلاحي للشيخ “محمد عبده” مختلفا في منطلقاته العامة عن خطاب “الأفغاني” وإن اختلف معه في التفاصيل الدقيقة، ونحن نعلم تأثير “الأفغاني” العميق في “عبده”، وهو تأثير أكثر من تأثيره في كل من أثر فيهم خلال سنوات إقامته في مصر. لقد استطاع “عبده” أن يحول أطروحات “الأفغاني” العامة إلى خطة عمل فكري ثقافي شاملة.

فمحاولات الأفغاني لإعادة فتح أبواب الاجتهاد في الفكر الإسلامي أتت أُكُلُها على يد “عبده” سواء منها ما يتصل بالمساواة بين المسلم وغير المسلم، أو بالمساواة بين الرجل والمرأة. أقام عبده هذه المساواة على أسس التأويل العقلاني للنصوص الأساسية. أما مفهوم “العدل” الاجتماعي، الذي جعل الأفغاني “يفيض في اشتراكية الإسلام ويقارن بينها وبين اشتراكية الغرب” –فيما يورده عنه “أحمد أمين”[1]، فقد أسسه “عبده” على أساس تأويلي مكين في تفسيره الذي تناولنا كثيرا من جوانبه في كتاباتنا.

ومثله مثل “الأفغاني” انخرط “عبده” في الدفاع عن الإسلام ضد منتقديه من مفكري الغرب وكتابه. وردوده على المسيو “جابريل هانوتو” السياسي والمؤرخ الفرنسي (1853-1944)، فيما ذهب إليه من اتهام “الإسلام” بأنه علة تخلف المسلمين، يمكن للقارئ الرجوع إليها في كتابه الهام “الإسلام بين العلم والمدنية”.[2] وما قلناه عن “الأفغاني” وعن طبيعة خطابه الإصلاحي يمكن أن يقال عن خطاب “عبده”، إنه خطاب “تقدمي” من حيث توجهاته ومقاصده، “سلفي” من حيث أدواته ووسائله. والتمييز الذي طرحناه بين “سلفية” تقدمية وأخري تقليدية تمييز ينطبق على خطاب عبده قدر انطباقه على خطاب “الأفغاني”.

لكن حالة التعايش بين “التقدمية” و”السلفية”، التي لازمت خطاب “الإصلاح الديني” لم تدم طويلا لأسباب لا يتسع المجال هنا للإفاضة في شرحها. نشير فقط إلى ما نعتبره واحدا من أهم هذه الأسباب، وهو طبيعة العلاقة الملتبسة بالآخر الأوروبي، وهي علاقة فرضت على خطاب الإصلاح أن يكون سجاليا حينا واعتذاريا في أغلب الأحوال. مدفوعا بحنين عارم للدفاع عن الإسلام ضد منتقديه من الغربيين كان لا بد لخطاب الإصلاح الديني أن يفصل بين “الإسلام” بقيمة ومبادئه السامية من جهة، وبين “المسلمين” المتخلفين من جهة أخرى. وفي هذا الفصل تم تمجيد “الماضي” مقارنة بالحاضر المزري المهين؛ ومن ثم تم تأسيس مرجعية الماضي العقلاني الحضاري، أو بعبارة أخرى تم تأسيس “الماضي” بوصفه “يوتوبيا”، يمكن العودة إليها، وبالتقليد يمكن تحقيقها في الحاضر.

غني عن البيان أن الملمح الأساسي لمشروع الإصلاح، الملمح التحرري التقدمي المرتبط بقضايا الإصلاح السياسي والفكري واللغوي، وتأكيد قيم المساواة والحرية والعدل، والتحرر من التقاليد والأوهام .. الخ ينتمي إلى قناعة المصلحين بأهمية قيم الحضارة الأوروبية، تلك القيم التي صنعت التقدم والقوة، أو باختصار بأهمية الإفادة والتعلم من “أوروبا” المعلم، لا المعتدي أو المحتل.

لا يتسع المجال الآن للخوض في تحليل العوامل والظروف التي أدت إلى التراجع العام الذي تمثل في سيادة السلفية التقليدية التي نجحت في تقليص “تقدمية” الخطاب السلفي النهضوي. ولكن الذي يهمنا هنا هو أن نشير إلى أن عاملا من عوامل السقوط والتردي العام على جميع المستويات وفي كل المجالات هو غياب نقاش علمي حول قضايا الفكر الديني، سواء من منظور التاريخ أم من منظور الواقع الراهن.

لم تتوقف محاولات “تجديد الخطاب الديني” منذ بدايات عصر النهضة العربي حتى الآن، لكنها رغم كل إنجازاتها المعروفة لم تمارس فعاليتها النقدية للأسس التي توقف النقاش حولها منذ القرن الثالث الهجري. منذ القرن الثالث الهجري (عصر الخليفة العباسي المتوكل) توقف النقاش حول أهم مشكلة من مشكلات “الخطاب الديني”، ولا أقول أهم مشكلات “علم الكلام”، تلك هي إشكالية تعريف “الكلام الإلهي” وعلاقته بالذات الإلهية، وهي المشكلة التي عرفت باسم مشكلة “خلق القرآن” وما ارتبط بها من “محنة” واضطهاد طال كل الأطراف التي ساهمت في النقاش. في عصر المتوكل تم حسم الأمر بقرار سياسي على أساسه تم تحديد “العقائد الصحيحة” وتمييزها عن “العقائد الباطلة”؛ وعلى هذا الأساس اعتبرت عقيدة “خلق القرآن”، التي دافع عنها المعتزلة عقيدة باطلة؛ بل اعتبرت بدعة وهرطقة، وصارت عقيدة “القرآن الأزلي القديم” هي العقيدة الصحيحة. ولا شك أن هذا القرار السياسي الخطير يمثل نقطة البداية في ما يسمى “إغلاق باب الاجتهاد”، لأنه كان بمثابة مصادرة تامة لأي نقاش فكري في شئون الدين والعقائد.

حاول الشيخ “محمد عبده” في “رسالة التوحيد” –المحاولة الوحيدة في العصر الحديث لصياغة لاهوت إسلامي عصري– أن يفتح النقاش حول قضية “الوحي” و”كلام الله”؛ فاختار في الطبعة الأولى للرسالة أن ينحاز لموقف المعتزلة كما انحاز لموقفهم في قضية “العدل الإلهي وخلق الأفعال”، لكنه سرعان ما غير موقفه في الطبعة الثانية من الكتاب، وربما قام بذلك “رشيد رضا” رفيق الإمام وتلميذه، لينحاز لموقف الأشاعرة، وهو الموقف الذي يميز في الكلام الإلهي بين “الصفة القديمة الأزلية” للكلام الإلهي وبين “القرآن المتلو” المحكي بأصواتنا البشرية، وهذا هو المخلوق لا غيره.

منذ هذا التردد في موقف الشيخ محمد عبده، أو في تأويل “رشيد رضا” لعبده، ظلت محاولات التجديد تدور في فلك اللاهوت الأشعري، ورويدا رويدا غاب هذا التمييز الأشعري بين جانبي الكلام الإلهي لحساب الموقف الحنبلي الذي يصر على صفة واحدة بلا تمييز، هي أن “كلام الله أزلي قديم وصفة من صفات ذاته الأزلية القديمة”.

في هذا السياق يمكن أن نشير إلى بعض المحاولات الجريئة، التي حاولت اختراق حجاب الصمت بطرق مختلفة دون أن يقارب هذا الاختراق الجريء تخوم السؤال المحبط والمكبوت منذ القرن الثالث الهجري.

في سياق القضاء على الإمبراطورية العثمانية وتقسيم تركة الرجل المريض بين الطامعين الأوروبيين خضع العالم الإسلامي كله تقريبا للسيطرة الاستعمارية، الأمر الذي أفضى بالتدريج إلى سقوط معادلة مشروع الإصلاح القائم على ازدواجية “القبول والرفض”، على اختيار حداثة الحاضر والتحمس لقيمها، ولكن بشرط بنائها على أسس من “التراث”. في سقوط المعادلة كان قد تم تكريس سلطة التراث بطريقة لا تقبل التراجع، لكن كان قد تم بالمثل استزراع بعض قيم الحداثة بطريقة لا تقبل التراجع كذلك. من هنا سنجد أن العقود الأولى من القرن العشرين قد شهدت بدايات حالة الاحتقان والتوتر بين طرفي المعادلة، وهو احتقان أدى إلى ميلاد تيارين لم يكفا أبدا عن التصادم حتى اليوم: تيار الإصلاح الليبرالي والتيار السلفي التقليدي.

يمكن أن ندرج في ممثلي التيار الليبرالي “قاسم أمين” (1863-1908)، الذي كرس كل نشاطه الفكري، بالإضافة إلى نشاطه الوظيفي كرجل قانون وصل إلى درجة “مستشار” في محكمة الاستئناف، لقضية النهضة، خاصة قضية تحرير المرأة من قيد التقاليد البالية التي تقف ضد تعليمها وتسجنها في البيت وتتعامل معها بوصفها متاعا للرجل لا كائنا إنسانيا مساويا له في الحقوق والواجبات.[3]

ورغم انتماء “قاسم أمين” زمانيا لعصر كل من “الأفغاني و”عبده” فإن منطلقه الفكري لتحقيق “التمدن” على الطريقة الإسلامية لا يقوم على الجمع بين “تقدمية” الأهداف و”سلفية” الوسائل. إن مناقشته لقضايا الزواج والطلاق والتعليم والمساواة والحقوق والواجبات .. الخ لا تقوم على الاستناد إلى مرجعية “التراث” بشكل انتقائي، كما هو الحال عند “عبده”، بل تقوم على نمط من العقلانية لا تحتقر التراث ولا تستهين به، لكنها لا تتخذ منه مرجعية مطلقة. وبعبارة أخرى يمكن القول إن “تقدمية” “قاسم أمين” لا تتسم بالسلفية التي لاحظناها عند الرواد.

وإذا كان “قاسم أمين” لم يتعرض لأي شكل من أشكال “الاضطهاد” باستثناء بعض التعليقات والاعتداءات اللفظية، فإن “منصور فهمي” الذي حاز درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة “السوربون” على أطروحته “أحوال المرأة في الإسلام”

La Condition de la Femme dans la Tradition de L’Islam

عام 1913 لاقى حرمانا من حق التوظف نتيجة الهجوم الذي شنه عليه التقليديون.

لكن ما عاناه “منصور فهمي” من حرمان من حقه الوظيفي بعد عودته من بعثته لا يقاس بمدى المعاناة التي سيعاني منها من جاءوا بعده. ولم يكن الاضطهاد بدعوى معادة الدين موجها فقط ضد دعاة العصرية من الليبراليين، بل كان يوجه بنفس الدرجة من القسوة والصرامة ضد أبناء “الأزهر” الذين يقفزون فوق أسوار “التقليد” و”الإجماع” متأثرين دون شك بدعوة “الحرية الفكرية” التي أطلقها كل من “الأفغاني” و”عبده” في أفق الفكر الديني.

واحد من هؤلاء هو “محمد أبو زيد” مؤلف مجموعة من الكتب، بينها كتاب في التفسير بعنوان “الهداية والعرفان” تمت مصادرته وقت صدوره.[4] وجريمة “محمد أبو زيد” التي أدت إلى محاكمته سنة 1917 أنه قال إن “”إن آدم ليس نبيا ولا رسول بنص قطعي وإنما نبوته ورسالته ظنيتان”؛ فكان هذا مبررا ليرفع بعض الناس شأنه للقضاء طالبين التفريق بينه وبين زوجته بتهمة “الردة”، واستجابت المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية بمدينة “دمنهور” وحكمت بالتفريق بين المدعى عليه وزوجته. ولكن محكمة الاستئناف بمدينة الإسكندرية حكمت برفض الدعوى ونقض الحكم ضد “محمد أبو زيد” يوم أول ديسمبر 1918.[5]

بين المحاكمتين اللتين تعرض لهما “محمد أبو زيد” وقعت محاكمة أخرى لشيخ أزهري هو الشيخ “على عبد الرازق”

(1888-1966) بسبب كتابه “الإسلام وأصول الحكم” الصادر عام 1925 في سياق الجدل السياسي والفكري الذي شغل العالم الإسلامي كله بعد قرار إلغاء الخلافة الذي أصدره “الكماليون” في تركيا. انتهت المحاكمة لا بفصل الشيخ فقط من وظيفته في سلك القضاء الشرعي -كان قاضيا بمحكمة مدينة “المنصورة”- بل بسحب شهادة “العالِمِية” منه.[6] لا نريد أن نقدم هنا قراءة تفصيلية للكتاب، فهذا أمر تناولناه مرارا في أكثر من دراسة.

نفس الأزمة ستتكرر بعد سنة واحدة مع “طه حسين” (1889-1973) ابن الأزهر الذي فر من تقليديته وانسداد آفاق حرية الفكر والنقاش فيه إلى الجامعة الجديدة –الجامعة المصرية- التي فتحت أمام “طه حسين” أبوابا من المعرفة والعلم لم تنغلق، إذ سرعان ما أوفدته في بعثة لاستكمال دراسته في فرنسا، ويعود في عام 1919 حاملا درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية. فتحت له الدراسة في فرنسا، كما فتحت ل”منصور فهمي” من قبل، أبواب التعرف على مناهج الدرس الاجتماعي، سرعان ما وجدت مجالات لتطبيقها لا في دراساته الأدبية فحسب بل في كتاباته في التاريخ الإسلامي كذلك. كانت جريمة “طه حسين” أنه أراد أن يؤصل منهج “الشك” في البحث العلمي متأثرا في ذلك بديكارت. وحين أراد أن يدرس “الشعر الجاهلي” مزج بين منج الشك الديكارتي وإنجازات علماء “الحديث النبوي” في نقد المرويات.

تكررت نفس الاتهامات والمحاكمات ومصادرة الكتب -بعد “طه حسين”- مع كثيرين، لا في مصر وحدها بل في أقطار أخرى من الوطن العربي كما حدث ل”الطاهر حداد” التونسي (1899-1935) بعد صدور كتابه “امرأتنا في الشريعة والمجتمع” (1929)[7]؛ فهاجت أقلام المحرضين ضده فسبوه ولعنوه من فوق منابر المساجد، وألفوا الكتب في سبه وشتمه، لعل أشهر هذه الكتب هو كتاب “الحِدَاد على امرأة الحَدَّاد”، وهو عنوان كاف في دلالته على غرض السب والإهانة. وقد أثر هذا كله في حالته المعنوية والنفسية فمات كمدا وهو في ريعان الشباب. جدير بالذكر أن أفكار “الحداد”، التي ناله بسببها ما ناله، كانت هي الأفكار الملهمة لمجلة الأحوال الشخصية التونسية التي صدرت في تونس عام 1957 فحققت للمرأة التونسية مكاسب غير مسبوقة.[8]

نذكر هنا أيضا كتاب محمد احمد خالف الله “الفن القصصي في القرآن الكريم”، والذي كان في الأصل رسالة جامعية للحصول على درجة الدكتوراه، ولكن جامعة القاهرة رفضتها عام 1948، وحولت صاحبها إلى عمل إداري.[9] ويصدق القول كذلك على كتاب خالد محمد خالد “من هنا نبدأ” (1950) الذي تمت مصادرته بأمر من النيابة العامة، استنادا إلى “كتاب صاحب الفضيلة رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر المؤرخ في أول مايو سنة 1950”.[10] وقد قررت النيابة العامة -التي سبق لها أن برأت “طه حسين”-إدانة المؤلف والكتاب بعبارات لا تقل قسوة ورجعية وتزمتا عن عبارات تقرير الأزهر.

كانت هذه المحاكمات والمصادرات تعبيرا عن حالة “التوتر” و”الاحتقان” التي صارت ملموسة واضحة بين تياري “الليبرالية” و”السلفية”. إنها أزمة الصراع بين “الحداثة” و”المحافظة” بين السعي للتطور والتقدم وبين الحرص على الثبات والتقليد.

في هذا السياق يتميز فكر أمين الخولي (1895-1966) صاحب نظرية “التفسير الأدبي للقرآن الكريم” ومؤسس مدرسة التفسير الأدبي في جامعة القاهرة بسمة خاصة، تتمثل في قدرته على اختراق إشكالية العلاقة بين الوحي والتاريخ بطريقة واقعية تاريخية لافتة. من منظور التفسير الأدبي يميز “الخولي” في موقف القرآن من كل القضايا بين بعدين: “الواقعية” و”المثالية”، وهو يشرحها مبينا بلغة بسيطة ما يمكن أن ندركه من علاقة توتر جدلي بين “الوحي” بوصفه تنزيلا سماويا “مثاليا”، وبين “التاريخ” بمعناه الاجتماعي والإنساني، بوصفه مجال تجلي “الوحي”. في هذا البعد التاريخي يبرز البعد “الواقعي” للوحي، ولكنه لا يحجب بعده “المثالي” ولا يخفيه. ومن جهة أخرى لا يزعم الشيخ أن “مثالية” الوحي تطمس بعده التاريخي، إنما تكمن المشكلة في منهج التفسير ونهج التأويل؛ أي كيف نصوغ منهجا يكشف عن البعدين معا ويستخلص المغزى الحقيقي لهذا التوتر الجدلي بينهما. ليس إلا المنهج الأدبي في التفسير إجابة لهذا السؤال.

إن النتائج التي توصل “الخولي” إليها بمنهجه الأدبي في التفسير لا تدل على كفاءة المنهج فقط، بل تشير إلى قدرته الفذة على الكشف عن مستويات من الدلالة تجعل القرآن حقا صالحا لكل زمان ومكان، لا بما يقول ويفصح، بل بما يشير ويومئ. يفصح القرآن عن “واقع” تاريخي، هو واقع العرب ومستوى إدراكهم بحسب ثقافتهم في القرن السابع، لكنه يشير ويومئ إلى مرام بعيدة ترقى إلى المثال. إن محاولات جذب القرآن للتأويلات المذهبية، بما في ذلك التفسير العلمي الذي ينقده “الخولي” أشد النقد، هو جذب للمثالي إلى أرض “الواقعي”، بينما “الواقعي” في القرآن هو المؤدي إلى “المثال”. بعبارة أخرى فإن محاولات التأويل المذهبي، أو التأويل الإيديولوجي، أيا كانت، تقلب المعادلة، وتدمر البنية، وتفسد المعاني والدلالات معا.

لكن منهج الخولي الرصين لم يجد من يواصل تطويره وتطبيقة، خاصة بعد أن نال تلميذه –محمد احمد خلف الله- ما ناله كما سبق أن قلنا. وإذا كان منهج الخولي الرافض للتأويلات الإيديولوجية، مهما كان حسن النية وحسن القصد المتوفرين، لم يجد من يطوره، فإن محاولات “محمود محمد طه” في السودان، و”محمد شحرور” في سوريا” فضلا عن جهود “جمال البنا” و”خليل عبد الكريم” في مصر، لم تنجح في التحرر من إيديولوجيات تضع الغاية مبررا للمنهج الذرائعي.

في كل محاولات التجديد تلك ربما يجب استثناء “حسن حنفي” الذي أعاد وأفاض في الحديث عن الوحي بوصفه علاقة جدلية بين الإلهي والإنساني، بين الأرض والسماء، بين المُدرَك والمتعالي … الخ. وربما يمكن أيضا استثناء المفكر الباكستاني “فضل الرحمن” الذي أكد دور “محمد” الإيجابي في عملية الوحي قائلا إنه لم يكن مجرد ساعي بريد. لكن أيا من “حسن حنفي” أو “فضل الرحمن” لم يتجاوز هذه الملاحظات العابرة؛ فقد انشغل “حسن حنفي”، وما يزال مشغولا، بالتجديد في علوم التراث، وإنجازاته في هذا المجال تتفاعل مع إنجازات “محمد عابد الجابري” “طيب تيزيني” وغيرهما من الفلاسفة. أما “فضل الرحمن” فقد انشغل بدوره في قضية التحديث، ومارس على المستوى التطبيقي إجراءات جديرة بالتنويه، لكن السؤال الأساسي، سؤال “كلام الله” ظل غائبا.

ما أهمية هذا السؤال؟ إن تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن يكون تجديدا ناجزا إذا ظل التعامل مع النصوص التأسيسية –القرآن والسنة- ينطلق من نفس الأسس اللاهوتية التي استقرت في الفكر الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري. دون استعادة السؤال المغيب والمحبط والمكبوت سيظل التأويل أداة لقراءة الحداثة في النصوص لا لفهم النصوص في ذاتها.

لقد استعرضنا بعض نماذج للقراءات التحديثية ولاحظنا ما تنطوي عليه من مخاطر استعادة المعني التقليدي من براثن المعاني الحداثية. يحدث ذلك طول الوقت، وبوتائر منتظمة؛ لأننا جميعا ننطلق من نفس المفهوم، مفهوم القرآن كلام الله الأزلي القديم، وصفة ذاته الأزلية القديمة، وهو نفس التعريف الذي يسوغ “أسلمة المعرفة” و”أسلمة العلوم” بالقدر الذي يسوغ العنف والقتل والتكفير باسم الله.

إذا كان كلام الله هو صفة ذاته الأزلية القديمة، فاللغة العربية قشرة على معانية كما يقرر الغزالي –الأشعري-في “جواهر القرآن”، وبما هي قشرة فإن علوم اللغة والبلاغة والأسلوب والدلالة هي علوم مهمتها إزالة القشور للبحث عن الدرر والجواهر الكامنة؛ أي كل أنواع العلوم، ما كان وما هو كائن وما سوف يكون.

ولأن كلام الله –القرآن- هو صفة ذاته الأزلية القديمة، فهو أيضا يتضمن الحداثة بكل قيمها ومفاهيمها وفلسفاتها كاملة بنفس القدر الذي يبرر به القتل والتكفير والإقصاء والاستبعاد بلا زيادة ولا نقصان. إذا كان الأمر كذلك: أي إذا كان القرآن بما هو كلام الله الأزلي القديم يحتمل كل أنماط المعاني والدلالات، الحديث والقديم، الأصولي والليبرالي، التنزيه والتشبيه … الخ، فأي المعاني ينتصر ويسود ويقهر المعاني الأخرى ويحبسها في سجن “الهرطقة” و”الردة” و”الكفر” أو “الأصولية” و”التطرف” و”الإرهاب”؟ إن المعنى الذي ينتصر دائما ويسود ويقهر هو من يدعيه القوي، صاحب السلطة والجاه والسلطان، الذي قد يكون حداثيا فيقهر أصحاب المعاني غير الحداثية، وقد يكون سلفيا فيقهر الحداثيين.

يتحول الصراع السياسي الاجتماعي إلى صراع معنى، ويبدو الأمر أننا نتقاتل حول الدين؟ والسبب أن نظام حياتنا السياسي هو الذي يحتاج أولا إلى التجديد، نحتاج إلى “الحرية”؛ لأنها شرط أولي لممارسة التفكير، الذي هو بدوره أداة التجديد والتغيير. نحتاج للديمقراطية، وجوهرها الحرية الفردية، لا مجرد إجراء الانتخابات، وتغيير الوجوه. في مناخ ديمقراطي يحمي حرية الفرد وحقه في الاختيار، يمكن الحديث عن حرية البحث العلمي والدرس الأكاديمي في حقول المعرفة كافة، وفي حقل الدراسات الدينية بصفة خاصة. ولعله من الممكن حينئذ الحديث عن إمكانية وجود مؤسسات أكاديمية لدراسة الأديان، لا لمجرد تعليم الأديان كما هو الحال في العالم الإسلامي كله. إن البحث في الأديان، تاريخها، بناؤها، لا هوتها، مناهج التفسير وطرائق التأويل، بنية مؤسساتها، الفرق بين الإيمان والعقائد أو الدوجما … الخ، أمر يختلف اختلافا جوهريا عن مؤسسات تعليم الأديان، حيث لا مجال إلا لتعليم العقائد الصحيحة من منظور المؤسسة والتمييز بينها وبين العقائد الباطلة، من منظور المؤسسة كذلك. وحين تنشأ مؤسسات البحث في الأديان، يمكن تأسيس “علم الأديان المقارن”، وهو علم غائب من مؤسسات تعليم الأديان. في هذه الحالة، ومع تحقق بعض تلك الشروط، يمكن إثارة الأسئلة، وفتح باب النقاش الحر في كل القضايا المكبوته والمحبطة، لا المسكوت عنها فقط. يمكن أن يصبح “اللا مفكر فيه”، بتعبير “محمد أركون” موضوعا للنقاش.

في ظل مناخ يتوفر فيه الحد الأدنى من الحريات الفردية، ومن حرية البحث والنقاش، يمكن للأسئلة التالية أن تثار. وتلك أسئلة لا يمكن بدون فتحها للنقاش أن يكون هناك أي احتمال لتجديد الخطاب الديني، هذا إلا إذ اعتبرنا أن “الخطاب” هو “الخطبة”، وأن الأمر هو تعبئة الأفكار القديمة في لغة جديدة، كما هو الحال في الجدل الصاخب الدائر الآن هنا وهناك حول تجديد الخطاب الديني.

السؤال الأول والجوهري: ما معنى أن القرآن كلام الله؟ ليس السؤال هو ما إذا كان كلام الله قديما أزليا أم محدثا مخلوقا، فذلك كان سؤال القرون الأولى من تاريخ الإسلام استجابة للسؤال المسيحي حول تناقض القرآن في فهمه للمسيح، بجمعه بين كونه “كلمة الله وروح منه” من جهة، وبين كونه إنسانا مخلوقا من جهة أخرى. في محاولة المفكرين المسلمين الأوائل حماية الإسلام من التشابه مع المسيحية كان لابد أن يؤكدوا مفهوم “كلمة الله المخلوقة” عن طريق تطبيقها على القرآن. سؤالنا الآن ليس عن هذا ولا غايتنا مثل غاية القدماء ولا سياقنا سياقهم. سياقنا هو الدرس العلمي والفهم الموضوعي. وهذا السؤال تتفرع عنه أسئلة كثيرة عن “طبيعة الوحي” وكيفيته، وما إذا كان تواصلا باللغة أم تواصلا بالإيحاء والإلهام. القرآن نفسه يتحدث عن “الوحي” بوصفه اتصالا غير لغوي، وهذا ما حلله كثير من الباحثين دون أن يتجاوزوا الخط الأحمر المفروض من القراءات التراثية لقوله تعالى: “وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء”. تقسم القراءات التراثية للآية الطرق التي يتواصل الله من خلالها مع البشر إلى ثلاثة أنماط: النمط الأول هو “الإلهام”، كما في كلام الله لأم موسى، والنمط الثاني هو كلامه مع موسى من وراء حجاب الجبل أو النار (وهو كلام إشكالي سيقوم المعتزلة بتأويله بأن الله خلق كلاما سمعه موسى، وهو تأويل قائم على محاولة حماية الوحدة الإلهية –التوحيد- من احتمال أي تشابه بين الله والبشر)، والنمط الثالث هو نمط الوحي في الإسلام، وهو عن طريق الرسول الوسيط –جبريل- إلى محمد. وترى القراءة التراثية أن التواصل بين جبريل ومحمد كان تواصلا لغويا، أي أن جبريل تحدث إلى محمد بالعربية، وهو تفسير تتأبى عليه الآية، التي تنص على أن الرسول “يوحي” إلى البشر بما يشاء الله؛ ومعنى ذلك أن الاتصال بين جبريل ومحمد كان اتصالا غير لغوي، كان بالوحي أي الإلهام.

يعزز هذه القراءة من جانبنا المرويات الكثيرة التي تنسب إلى الرسول، والتي يحكي فيها أن الوحي كان يأتيه أحيانا مثل “صلصلة الجرس” وأحيانا مثل “طنين النحل”، ولا يمكن أن يكون هذا الوصف دالا على تواصل لغوي بالمعنى المعتاد.

يتفرع عن المشكل السابق فتح باب النقاش عن معنى “التنجيم” ودلالته. ما معنى أن القرآن لم يوحي الله به إلى محمد دفعة واحدة، بل نزل مفرقا حسب الأحوال والملابسات؟ وهذا السؤال يتفرع عنه سؤال آخر: هل القرآن نص واحد، أم كثرة من النصوص، لكل نص منها سياقه الخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك بالفعل، فإن السؤال التالي يصبح: لماذا حين جمع القرآن في مصحف، لم ترتب النصوص حسب ترتيب نزولها، ورتبت ترتيبا آخر لم تدرس دلالته بعد. وهذا السؤال لا يعني التشكيك في القرآن، بقدر ما يفتح النقاش بحثا عن “حكمة الترتيب” الحالي، سواء كان الترتيب إلهيا (توقيفيا)، كما يقول الكثيرون، أو بشريا (توفيقيا) كما يذهب البعض.

والسؤال عن الترتيب يفتح المجال للسؤال عن عملية الجمع والتدوين في المصحف، كيف بدأت وكيف تطورت، من مجرد “رسم” في المصحف العثماني بلا إعجام (تنقيط) وبلا حركات (تشكيل أواخر الكلمات لبيان موقعها الإعرابي) وبلا أي فواصل أو علامات وقف، إلى أن استوى مصحفا مقروءا بعد ذلك بفترة طويلة؟. وهذا الاستواء الأخير ما علاقته بالقراءات التي كانت بلا عدد حتى جاء ابن مجاهد وقرر أن القراءات المعتمدة (السنة) سبعة فقط، وذلك بعد استواء المصحف المضبوط بفترة طويلة. ومع ذلك فتاريخ القراءات يكشف أن محاولات ابن مجاهد وغيره لم توقف سيل القراءات، فتم إضافة ثلاث إلى السبع فصارت عشرا، ثم صارت أربعة عشرة قراءة (سبع سنة وسبع جائزة)، ومع ذلك فإن ابن جني يتصدى في كتابه “المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة) فيجد للقراءات الشاذة مكانا، وهذا معناه أن تعدد القراءات متجاوزة الأربعة عشرة ظل أمر ملحوظا في الواقع.

في هذا السياق لا يصح علما وإيمانا تجاهل الصحائف الباقية من مصاحف مختلفة، والتي تم العثور عليها بالمصادفة في سقف أحد مساجد صنعاء باليمن بعد سقوط السقف بفعل الأمطار في 1972، وهي صحائف مكتوبة بالخط الحجازي، ولعلها من بقايا المصاحف التي أمر عثمان بحرقها. هذه الصحائف لا تتضمن قرآنا غير القرآن الذي نعرفه، لكن رسمها قد يقترح قراءات أخرى غير القراءات التي في المصحف الحالي.

لا يصح كذلك تجاهل التحدي الذي طرحه باحث ألماني مجهول الهوية؛ لأنه نشر كتابه باسم مستعار.[11] وهو يرى أن القرآن في الأساس مأخوذ من كتاب أصلي –أم الكتاب- مسيحي باللغة الآرامية الشرقية، السريانية، وأن كثيرا من المعضلات اللغوية والأساليب الغامضة في القرآن، والتي حيرت المفسرين المسلمين، كما حيرت المترجمين الأوروبيين للقرآن، يمكن العثور على حلول ناجعة لها بالعودة إلى اللغة السريانية.[12]

إلا يستحق هذا الكتاب الترجمة من أجل أن ننخرط نحن العلماء والباحثين المسلمين في النقاش الجاري الآن حول كتابنا المقدس، وذلك بدلا من الانعزال الذي مارسناه، وما زلنا نمارسه، عن العالم منذ ترددنا في ترجمة كتاب “نولدكه” عن “تاريخ القرآن” في أوائل القرن الماضي؛ فاتسعت الفجوة بيننا وبين الدراسات التي يقوم بها غيرنا! وحين قام بالترجمة “جورج تامر” مع مجموعة من المترجمين الأكفاء، وطبع الكتاب في بيروت بدعم مالي من إحدى المؤسسات الألمانية، اتهم الكتاب بإثارة النعرات الطائفية، وتمت مصادرته. وهو أمر مخجل في كل زمان، وهو عار أن يحدث في القرن الحادي والعشرين.

علينا أن نقبل التحدي بدلا من سلوك النعامة الذي نصر عليه، كلما اتصل الأمر بالدراسات الدينية وفق مناهج غير تلك التي تعودنا عليها من قرون. علينا الاختيار بين التقليد الأعمى لما وجدنا عليه آباءنا، وبين الاندماج في العصر بالتعرف على مناهج الدرس والتحاور مع معاصرينا بصرف النظر عن مخالفتهم لنا في الملة، كما قال “ابن رشد”.

أين يمكن أن تقودنا كل هذه الأسئلة، إذا لم يتغلب علينا ضعف الإيمان فنرفض مجرد النقاش وفحص الوقائع، ونصر على أن نجمد عقولنا؟ من المؤكد أنها لن تلغي القرآن، لا ولن تهدم الدين، ولن تزعزع اليقين، بل ستفتح لنا مجالا للفهم يرى تجلى الإلهي في البشري، وانكشاف كلمة الله على لسان الإنسان. والتحقيق التاريخي سيمكننا من استعادة السياق الغائب، فندرك فحوى كلام الله ودلالته، ونميز بين “التاريخي” و”الأزلي”. سنكتشف مثلا أن كل “الحدود العقابية” من قطع يد السارق وجلد الزاني والزانية، والعين بالعين والسن بالسن … الخ أنها قيم سابقة على القرآن. يمكن أن ندرك أن الأزلي في القرآن هو تحقيق العدل بالعقاب، أما شكل العقاب فهو التاريخي، وسندرك أننا لا يصح أن ننحاز للتاريخي على حساب الأزلي.

إذا كان العدل هو الأساس، سنفهم أن الأمر بالقتل –قتل المشركين وغير المشركين- هو التاريخي، بدليل أن المسلمين لم يقتلوا المشركين قتلا جماعيا في أي بلد دخلوه. بل لم يقتل النبي مشركي مكة حين فتحها.

إذا أدركنا ذلك سندرك معنى “تاريخية” النص بأنها لا تعني “الزمانية”، وسندرك معنى أنه “مُنْتَج ثقافي” في نشأته، لكنه صار “مُنْتِجا” لثقافة جديدة في التاريخ. لكن إنتاجية النص للثقافة لم تتم إلا بالفهم الذي أنتجه المسلمون وفق آفاق مواقعهم الفكرية. وإذ نفهم ذلك سنستطيع أن نتفهم أن تلك الثقافة، التي أنتجها المسلمون ثقافة زمانية، نستطيع أن نحللها ونفهمها فهما نقديا، سواء تجلت في علوم الفقه أو التفسير أو الحديث، أو الفلسفة، أو علم الكلام أو التصوف، أو في علوم اللغة والأدب … الخ.

في هذه الحالة سنمتلك تراثنا ونبني عليه من خلال طرح أسئلتنا نحن، بدل أن يكون تراثنا عبئا علينا كما هو الحال الآن.

[1] من زعماء الإصلاح، الجزء الثاني، ص: 7-8.

[2] انظر الترجمة العربية لنصوص هانوتو وردود “عبده” في الكتاب، طبعة الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص: 15-93.

[3] لم يكن “قاسم أمين” أول من كتب كتبا مستقلة تتناول قضايا المرأة من منظور تحرري، ولكنه أكثرهم شهرة وتأثيرا، حتى نال شرف أن يكون “محرر المرأة”. سبق “قاسم أمين” الجزائري “محمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري” الذي نشر عام 1895، كتابه “الاكتراث في حقوق الإناث”، وذلك قبل كتاب “قاسم أمين” الأول “تحرير المرأة” بأربع سنوات، وقبل كتابه الثاني “المرأة الجديدة” بخمس سنوات. وقد قام المجلس الأعلى للثقافة بإعادة نشر كتاب “الاكتراث في حقوق الإناث” في سياق الاحتفال المئوي بصدور كتاب قاسم أمين “تحرير المرأة”؛ أي في سنة 1999 بمراجعة وتقديم “محمد حافظ دياب”.

[4] هذه الكتب هي: 1-الزواج والطلاق المدني في الإسلام، مطبعة التقدم، القاهرة، 1346/1927؛ 2-مختصر من زاد المعاد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، د.ت؛ 3-الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1349/1930

[5] يمكن متابعة تفاصيل الدعوى وتطورها فيما كتبه محمد رشيد رضا: إلحاد في القرآن، ودين جديد بين الباطنية والإسلام، مجلة المنار، القاهرة، المجلد:21: الجزء الأول، ص: 49-56؛ والمجلد: 31 الجزء: 9، ص: 673-697، والجزء العاشر، ص: 753-770.

[6] انظر تفاصيل المحاكمة في كتاب “محمد عمارة”: الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق: دراسة ووثائق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، بيروت 1988، ص: 57-111.

[7] تناولناه بالعرض والتعليق في كتاب “دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة”، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2 2000، ص: 65-72.

[8] انظر مناقشتنا لمحتوى هده المجلة الوثيقة القانونية في كتابنا المشار إليه في الحاشية السابقة، ص: 281-309.

[9] يمكن العودة للتفاصيل في مقدمة “أمين الخولي” -الذي كان مشرفا على الرسالة- للطبعتين الثانية والثالثة لكتاب “الفن القصصي في القرآن الكريم”، ط4، مكتبة النهضة المصرية، ص: ج-م.

[10] انظر العدد الخاص الذي أصدرته جريدة “الأهالي” -جريدة حزب “اليسار: التجمع الديمقراطي الاشتراكي الوحدوي”- متضمنا نصوص المحاكمة والنص الكامل للكتاب، السبت 4 مايو 1996م-17 ذو الحجة 1416.

[11] هو “Christoph Luxenberg” وعنوان الكتاب هو

“Die syro-aramaeische Lesart des Koran; Ein Beitrag zur Entschlűsselung der Qur’ânsprache, Berlin, Germany: Das Arabische Buch, 2000”

[12] انظر مراجعة للكتاب كتبها كل من:

Robert R. Phenix Jr. And Cornelia B. Horn بجامعة القديس توماس، مينوسيتا، الولايات المتحدة الأمريكية، قسم الدراسات اللاهوتية، ونشرت بمجلةHugoye التي يصدرها معهد السريانية، Beth Mardutho المجلد السادس، العدد الأول، يناير 2003)